San Romedio e gli orsi ballerini

San Romedio e gli orsi ballerini

Articolo di Federico Berti

Tratto dal Cd/Book:

L’Asino, il leone, la colomba.

Nota, Udine, 2011

L’eremo di San Romedio è un luogo meraviglioso e la sua storia può offrire diversi spunti di riflessione, ma a noi interessa più che altro la raffigurazione del santo sulla pala dell’altare maggiore ad opera di un artista del primo ‘900, nel cui dipinto San Romedio è rappresentato come un vecchio pellegrino scalzo dalla barba lunga, con un cappellaccio in testa e al guinzaglio un orso con la museruola; questi attributi richiamano esattamente l’aspetto che avevano i domatori di orsi ambulanti fra il XIX e il XX secolo, cioè quando è stato dipinto il quadro. Il passaggio di ‘orsanti’, come vengono chiamati oggi, è testimoniato nelle cronache della Valle di Non a pochi chilometri dall’eremo, lo storico Fortunato Turrini ricorda:

“Don Federico Tabarelli, curato di Pejo fra il 1831 ed il 1852, catturò un cucciolo d’orsa e lo allevò, finché l’animale, cresciuto, non gli fece paura: così lo diede a un girovago che lo portava nelle fiere e nei paesi… Ricordo di aver visto, da bambino, un orso ballare al suono del tamburello sulla piazza del mio paese, che invece deriva il nome Lover dal lupo”

CAVALCARE L’ORSO

L’idea che l’autore del dipinto, realizzato nel 1908 durante il restauro del santuario, abbia preso ispirazione proprio dall’aspetto di quegli ambulanti, chiarirebbe la funzione della museruola, oggetto mai nominato da alcuna fonte agiografica (prima del XIX secolo Romedio veniva solitamente raffigurato a cavalcioni della bestia). Certo i motivi che possono spingere un pittore a ispirarsi a dei guitti da strada per rappresentare un santo eremita sono molti, e del resto la scelta si accorda con la tradizione di quei giullari ‘divini’ al cui ordine è stata affidata nel XX secolo la custodia dell’eremo, cioè i frati francescani: il miracolo dell’orso ricorda infatti quello del poverello d’Assisi che ammansì il lupo di Gubbio. In base a queste considerazioni si può retrodatare il motivo dell’orso addomesticato e farlo risalire addirittura a prima dell’anno mille, cioè all’età dei Franchi e dei Longobardi, anche se il contesto in cui si sviluppò allora il rapporto fra l’uomo e la bestia doveva essere molto diverso dall’attuale.

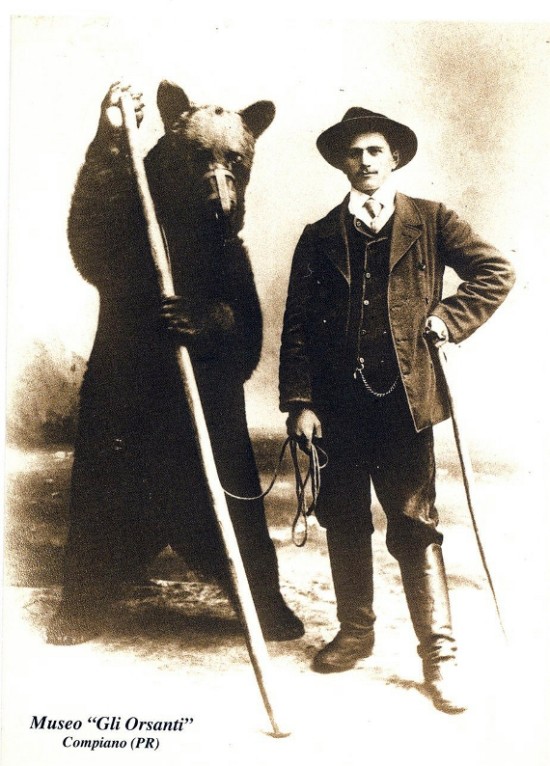

DOMATORI AMBULANTI

Sappiamo che a partire dalla metà del XV secolo c’è stato un flusso di ambulanti domatori di animali nelle piazze d’Europa organizzati in carovane di cui facevano parte suonatori e cantastorie, che questi ambulanti sono oggi considerati gli antesignani del circo moderno e che la loro attività si sia per lo più estinta per lasciare posto ai cosiddetti artisti di strada. Il Museo degli Orsanti patrocina ogni anno un Festival dei Girovaghi in occasione del quale invita alcuni buskers da tutta Italia per esibirsi nella piazzetta di Compiano, presentati come gli eredi della tradizione antica; in realtà si tratta di attori e cantanti moderni che nulla hanno a che vedere con le generazioni passate, da loro respinte con forza ogni volta che se n’è presentata l’occasione, ciò nonostante la stampa contemporanea continua ad alimentare il malinteso, come si legge nel ‘Resto del Carlino’ del 24 luglio 2003, che addirittura capovolge la situazione presentando i vecchi come precursori dei giovani:

Erano artisti di strada. Buskers ante litteram e senza previdenza sociale che trascinavano per tutta l’Europa, dalla Spagna alla Russia, dei caravanserragli con la fauna necessaria all’allegria semplice dei poveri: l’orso ballerino, il pappagallino che estraeva ‘pianeti della fortuna’ dalla cassettina, la scimmietta ammaestrata e il ‘tacabanda’ che non era un animale ma l’uomo-orchestra che suonava tutti gli strumenti portandoseli sulle spalle”